益阳市民意调查中心于2025年5月28日至7月28日开展了网络文化对道德观影响的网络调查。本次调查共收集有效问卷48份,调查内容主要包含调查对象基本情况、网络使用习惯与文化接触、网络文化对道德观念的影响认知、网络道德行为与态度等。现将调查结果反馈如下:

一、调查对象基本情况

(一)受访者性别与年龄段分布均衡

本次调查所收集的有效问卷中,男性受访者占比 54.17%;女性受访者占比45.83%。

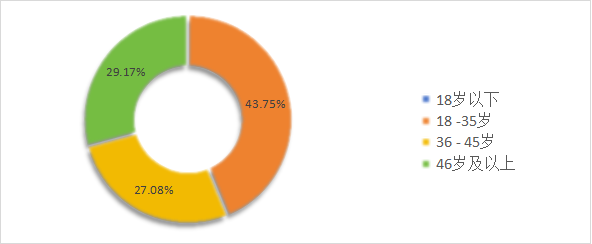

从年龄段划分来看,18-35岁区间的受访者占比43.75%;36-45岁区间的受访者占比27.08%;46岁及以上区间的受访者占比29.17%。覆盖中青年及以上群体,无 18 岁以下受访者。

图:受访者年龄层次分布

(二)受访者整体学历层次较高

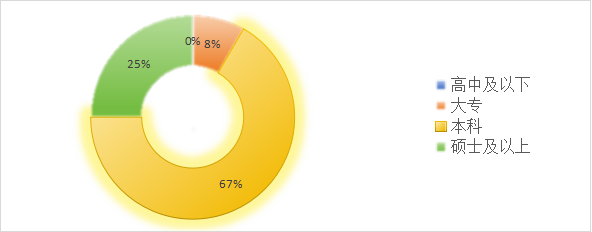

调查结果显示,高中及以下学历受访者为 0;大专学历受访者占比 8.33%;本科学历受访者占比 66.67%;硕士及以上学历受访者占比 25.00%。

图:受访者学历结构

图:受访者学历结构

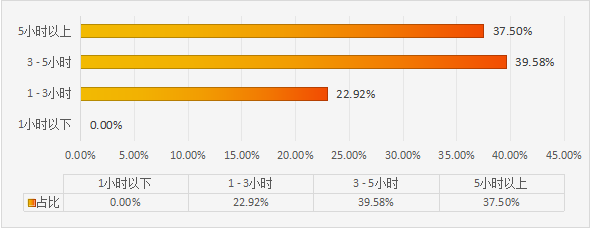

(三)超 77% 受访者日均上网 3 小时以上,网络依赖度较高

调查结果显示,1 小时以下受访者为 0;1-3 小时受访者占比 22.92%;3-5 小时受访者占比 39.58%;5 小时以上受访者占比 37.50%,大部分受访者日均使用网络时长在 3 小时以上,网络使用较为频繁。

图:受访者日均使用网络时长

二、网络使用习惯与文化接触

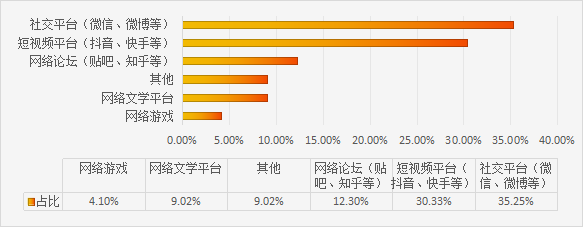

(一)社交平台和短视频平台是受访者接触网络文化的主要渠道

在接触网络文化的平台中,社交平台(微信、微博等)以占比35.25% 位居首位;短视频平台(抖音、快手等)占比 30.33%,紧随其后;网络论坛(贴吧、知乎等)占比 12.30%;网络文学平台和 “其他” 选项占比均为 9.02%;网络游戏占比 4.10%。

图:受访者接触网络文化的平台

图:受访者接触网络文化的平台

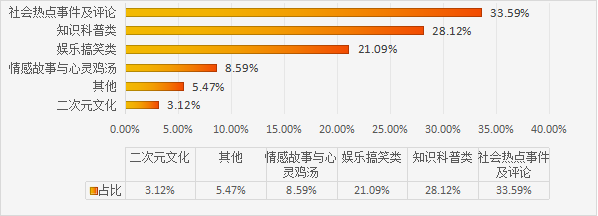

(二)受访者对社会动态和知识科普类内容关注度较高

社会热点事件及评论以33.59% 的占比成为受访者更倾向接触的内容;知识科普类次之,占比 28.12%。娱乐搞笑类占比 21.09%;情感故事与心灵鸡汤占比 8.59%;二次元文化占比 3.12%;其他内容占比 5.47%。

图:受访者倾向接触网络文化内容类型

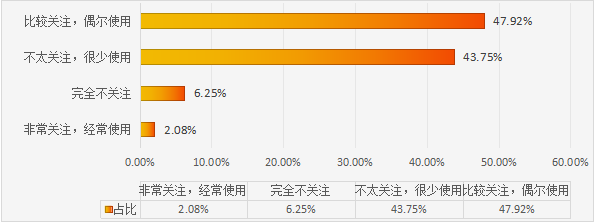

(三)受访者对网络流行语、网络梗的关注程度不高

受访者对于网络流行语、网络梗非常关注且经常使用的占比仅2.08%;比较关注、偶尔使用的占比47.92%;不太关注、很少使用的占比 43.75%;完全不关注的占比 6.25%。整体对网络流行文化的参与度较低。

图:受访者对网络流行语、流行梗的关注程度

三、网络文化对道德观念的影响认知

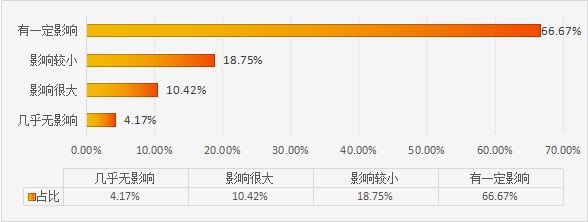

(一)网络文化的道德渗透具有普遍性

受访者中,认为网络文化对个人道德观念影响很大占比 10.42%;有一定影响的占比 66.67%;影响较小占比 18.75%;几乎无影响的占比 4.17%。多数受访者认为网络文化对其道德观念存在一定影响。

图:网络文化对受访者个人道德观念的影响程度

图:网络文化对受访者个人道德观念的影响程度

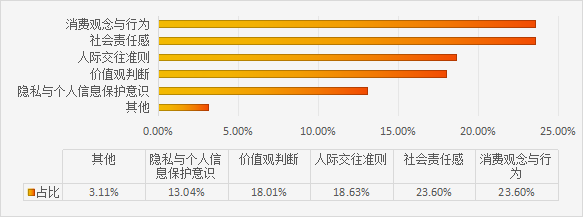

(二)网络文化对公共意识和物质观影响相对较大

网络文化对受访者的影响方面,社会责任感(如对公共事务的态度)、消费观念与行为占比均为23.60%;人际交往准则(如尊重、包容等)占比18.63%;价值观判断(如对错、善恶标准)方面的影响,占比18.01%;隐私与个人信息保护意识占比13.04%;其他方面占比3.11%。

图:网络文化对受访者的影响方面

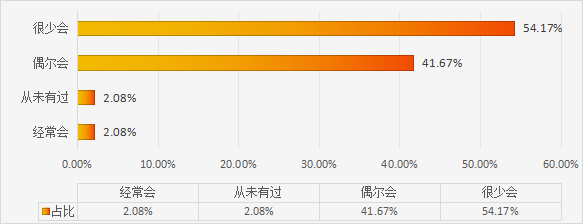

(三)网络文化对道德判断的冲击具有偶然性和有限性

受访者中,很少会因网络文化中的观点或事件改变原有道德判断的占比54.17%;偶尔会的占比41.67%;经常会的和从未有过的均占比 2.08%。说明网络文化在一定程度上会影响受访者的道德判断,但影响并非普遍且强烈。

图:网络文化对道德判断的影响程度分布

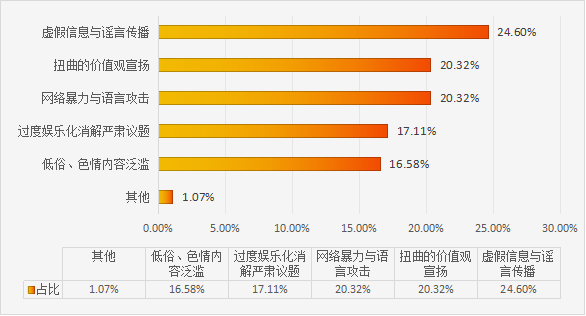

(四)网络信息真实性和价值观引导具有紧迫性

受访者中,认为网络文化对道德观念存在负面影响的类型中,虚假信息与谣言传播占比 24.60%;网络暴力与语言攻击占比 20.32%;扭曲的价值观宣扬(如拜金主义)占比 20.32%;过度娱乐化消解严肃议题占比 17.11%;低俗、色情内容泛滥占比 16.58%;其他占比1.07%。虚假信息与谣言传播被认为是对道德观念负面影响较大的现象。

图:网络文化对道德观念的负面影响类型

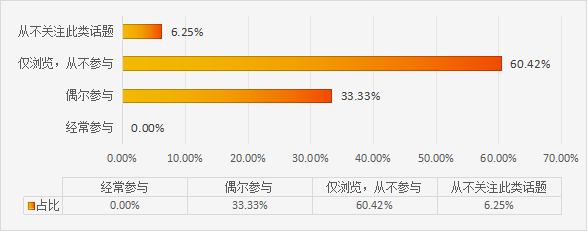

(五)受访者对道德相关话题的有“沉默倾向”

受访者中,仅浏览、从不参与道德相关话题的讨论或争议的占比 60.42%;偶尔参与的占比 33.33%;从不关注此类话题的占比 6.25%;没有经常参与网络上道德相关话题讨论或争议的。多数受访者对道德相关话题以浏览为主,参与度不高。

图:受访者在道德相关话题的参与度

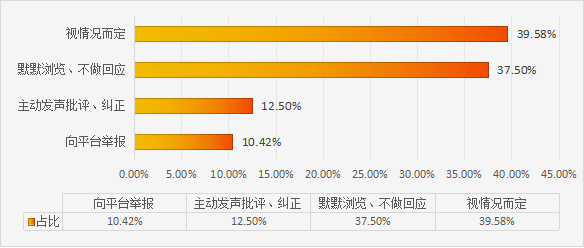

四、网络道德行为与态度

(一)道德实践的主动性不足

受访者中,在网络上看到违背道德的言论或行为时,视情况而定的占比 39.58%;默默浏览、不做回应的占比 37.50%;主动发声批评、纠正的占比 12.50%;向平台举报的占比 10.42%。面对网络不道德言行,多数受访者选择视情况而定或不做回应。

图:受访者看到违背道德的言论或行为的做法

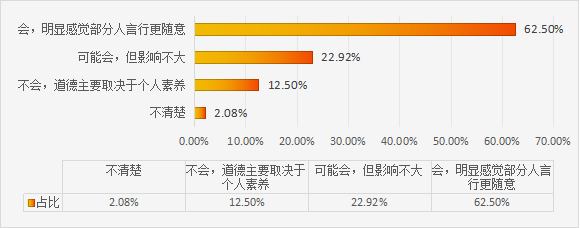

(二)“匿名制服效应”对网络道德的消解作用

受访者中,认为网络匿名性会降低个人道德约束,明显感觉部分人言行更随意的占比62.50%;认为可能会但影响不大的占比22.92%;认为不会,道德主要取决于个人素养的占比12.50%;不清楚的占比2.08%。多数受访者认为网络匿名性会降低个人的道德约束。

图:网络匿名是否降低个人道德约束

图:网络匿名是否降低个人道德约束

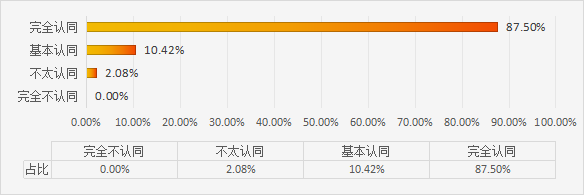

(三)网络空间道德秩序的共识度极高

受访者中,完全认同“网络空间也需要遵守现实社会的道德规范”占比87.50%;基本认同的占比10.42%;不太认同的占比2.08%;没有完全不认同的。绝大多数受访者认同网络空间应遵守现实社会道德规范。

图:“网络空间也需要遵守现实社会的道德规范”观点认同度

图:“网络空间也需要遵守现实社会的道德规范”观点认同度

五、结语

网络文化作为一种新兴的文化形态,对个体道德观的影响日益显著。本次调查虽能在一定程度上反映网络文化对道德观的影响情况,但由于样本量较小,可能存在一定局限性。未来可扩大样本范围,进行更深入的研究。通过各方共同努力,引导网络文化朝着积极健康的方向发展,使其更好地服务于社会和个体的发展。

(供稿:益阳市民意调查中心 张涵)